La chica del diente partido miró por la ventana y descubrió, como siempre a la misma hora, a la mujer que tendía la ropa en el balcón de enfrente. Todos los miércoles, toallas. Todos los martes, sábanas. Todos los lunes, bragas y calcetines, pantys y camisetas interiores. Los jueves nunca salía al balcón y e limitaba a sentarse con un libro entre las manos, en una silla de mimbre justo detrás de la puerta corredera, y a observar el cielo que podía estar nublado, plomizo o suavemente luminoso. Nunca parecía leer, sencillamente se sentaba allí, y sostenía el libro cerrado, uno de tapas azules el primer jueves del mes. Otro de tapas rojas el segundo. El tercer jueves las tapas eran de un color violeta intenso, y volvía con otro de tapa azul pero un poco más grande el último jueves del mes.

En su balcón seguía colgado el cartel de se vende, que oscilaba con el viento desde hacía casi un año. Con letras enormes y fosforescentes.

La chica del diente partido pensaba que la mujer del balcón soñaba con los pájaros. Pájaros enormes que surcaron una vez el cielo, coloridos y hermosos. Soñaba que llegaban hasta su balcón y se posaban en la barandilla, que cantaban melodías armoniosas mientras ella sonreía maravillada desde su sillón de mimbre, complacida.

La chica del diente partido pensaba que el sueño de la mujer del balcón de enfrente se convertía en pesadilla cuando otra vez y como recordatorio a aquel día horrible, los pájaros comenzaban a cagarse sobre su ropa limpia. Y la mujer rompía entonces a llorar, tiraba el libro a un lado. Se aplastaba el cabello con las manos y recogía rápidamente la ropa húmeda, espantando a los pájaros, convencida de que los ahuyentaba para siempre. Después, descansaba en silencio, viendo girar la lavadora, esperando para volver a colgar la ropa en aquellos hilos famélicos y oxidados.

Aquel día de hacía más de un año, el día de los pájaros, la chica del diente partido aspiró el humo de su cigarrillo, que colgaba innecesario en la comisura de su boca. No necesitó las manos para dar la calada, sólo aspiró. Y el cigarrillo se levantó un poco, la punta encendida, naranja. En la penumbra. Los brazos colgaban a los lados de su cuerpo. Observó la escena y abrió la boca. El cigarrillo quedó pegado a su labio inferior para después caer al suelo. Y ella se agachó deprisa a recogerlo, sin quitar apenas la mirada de la mujer que lloraba y recogía su ropa, y de todos aquellos pájaros tropicales que cantaban y ahora graznaban y aleteaban soltando aquí y allí sus plumas y sus cagadas, casi a punto ya de alejarse y perderse para siempre.

El cartel de se vende apareció en el balcón una semana después, y ahora estaba gastado y viejo, harto de soportar el sol barato del verano y la lluvia incesante de aquel invierno.

La chica del diente partido se aseguró de insonorizar su vida durante aquellos meses. El sufrimiento era intenso, y las caladas a los cigarrillos se sucedían como respiración. Tuvo náuseas pero aguantó el vómito en su corazón, lo aguantó y se limitó a observar el mundo que parecía de pronto marchito y agonizante. Tuvo miedo pero aguantó y sólo se permitió el pánico por las noches, justo cuando llegaba el sueño y la parálisis. Las imágenes se convertían entonces en predicciones de un futuro negro en el que un niño le lanzaba su balón a la cara, con fuerza, recriminándole que nunca llegaba a tiempo a nada. Rompiendo su esquema, quebrando aún más su alma.

Comprendió que no iba a deshacerse de la ansiedad facilmente y que iba a necesitar algo más que tiempo. Y se dedicó a leer y a mirar por la ventana, a escudriñar los detalles de todas las fotografías mentales que guardaba del amor que se le escapó de entre los dedos como un diente de león rebelde al que nunca se llega a besar y pedir un deseo.

Acumuló pastillas y mejunjes en los cajones de su mesilla de noche para sobrevivir, y prefirió tomarse la temperatura y medir su presión arteriar a compartir la cama con extraños.

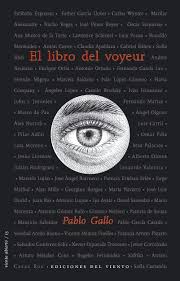

Y prefirió espiar a su vecina, sentarse a mirarla a través del cristal de la ventana. Lo prefirió a salir.

La mujer del balcón de enfrente continuaba con su colada cíclica. No importaba la lluvia, pues aunque esta fuera intensa, ella no dejaba de tender su ropa, con ese sistema de clasificación. Los viernes, manteles y servilletas. Los sábados, cortinas.

Pero los domingos eran distintos. Los domingos era ella quien se lavaba. Y seguía un ritual parecido a un exorcismo, del que la chica del diente partido sólo conocía el final, cuando la mujer salía con el albornoz, se colocaba cerca de la puerta corredera del balcón y se desenredaba el cabello con la cabeza boca abajo, con música de Richard Hawley que podía escucharse a la perfección en el resto de las casas y sobretodo en la calle. Después se ponía de pie y con una rápida sacudida echaba la melena hacia atrás, dejaba el peine sobre el sofá y agitaba el pelo apelmazado con las manos. Desaparecía otra vez durante largo rato, y la chica del diente partido podía presenciar su regreso con el albornoz empapado entre las manos, pesado a causa del agua que había absorbido durante el lavado, y ver como la mujer lo tendía con muchas pinzas de madera de uno de esos hilos, que se curvaba con el peso como si colgara de él un hombre invisible, vestido con lo primero que pudo encontrar en una casa ajena. Con ese pudor estúpido de los invisibles.

Trás el segundo ataque de los pájaros cagadores, un año después, la mujer de enfrente desapareció. La chica del diente partido sabía que seguía allí porque veía las luces apagarse y encenderse a determinadas horas, y podía escuchar la música. Pero no se imaginaba el resto.

Pensó que la mujer estaría nerviosa, que cambiaría de canal apretando el botón del mando a distancia con la uña, apretando fuertemente y sin conseguirlo, debido a la antiguedad del aparato y a sus botones desgastados y casi inservibles. Tal vez había comprado una secadora, porque ya nunca salía al balcón, ni siquiera lo abría, sólo de vez en cuando y durante unos minutos, pensaba la chica del diente partido que tal vez para airear la casa.

Bueno, fue entonces cuando ella decidió abrir la puerta, y salir.

Compró cigarrillos, se acomodó en la parte de atrás de un autobús de línea, sonrió y en el centro se dedicó a caminar primero con la cabeza gacha, esquivando a la gente, con maletines y bolsos enormes y cabello de peluquería y niños en el parvulario.

Se sentó en la fuente de Neptuno, miró al cielo.

Decidió salir, sí.

SOBRE HOMBRE DE MIMBRE

-

*Hombre de mimbre *es un lugar de encuentro entre autor y persona lectora,

es esa esquina del verso donde festejamos y celebramos esa complicidad

enorme ...

Hace 4 días

6 pulsaciones:

salir del encierro, observar los cuerpo amontonados, salir y maquinar sensaciones, recolectar paramecios y objetos del espacio. Salir, hacer mapas oscuros y sintomas rebeldizos en un espejo, sin salida...

http://fatidico.blogspot.com/

Al final has sabido terminarlo. Y vaya que sí.

Un besazo.

Sólo quería decir a modo de comentario que estoy harta de sentirme triste y culpable. Cuando más lloro es cuando pienso en ciertas cosas que "he hecho" a otras personas. Supongo que es un problema que debería tratar de solucionar de manera realista.

Que por favor a ver si puede ser volver a nacer. ¿Alguien sabe donde podría acudir a poner una puta reclamación?

Tendré que medicarme por fin?

Tendrá nombre este trastorno?

Bueno. En definitiva.

Me aburre ya tanta depresión pero sólo puedo escribir cuando estoy hecha un asco.

Viva viva viva.

Vente a Madrid, pasa del Vegas y nos corremos la juerga padre. O madre.

Es que estoy deseando ver a Vegas, ya lo sabes. Me voy a correr la juerga en soledad. Pero quien sabe lo mismo la acabo bien acompañada. Que más vale eso que sola.

Guapa!

buen relato

te sigo espiando

Publicar un comentario